绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电力电子变换器中的一种重要电力半导体器件已经持续增长了若干年,这是因为它使电力电子变换装置和设备实现了更高的效率,也实现了小型化的设计。这就意味着IGBT的应用领域已经扩展到很宽的范围,不仅在工业中,而且在许多其他功率变换系统中,它已经取代了功率双极型晶体管(BJT)、功率MOSFET,在高压大容量电力电子变换器中,出现了与IGCT和晶闸管共同占有全控电力半导体器件的局面。

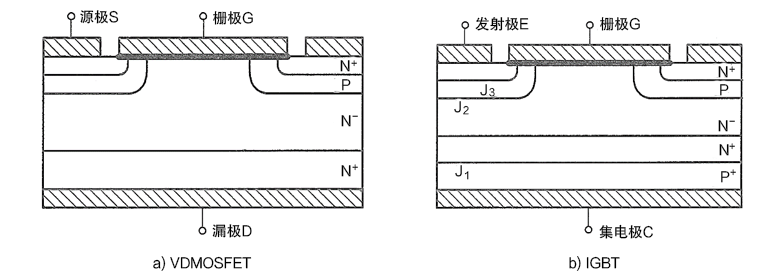

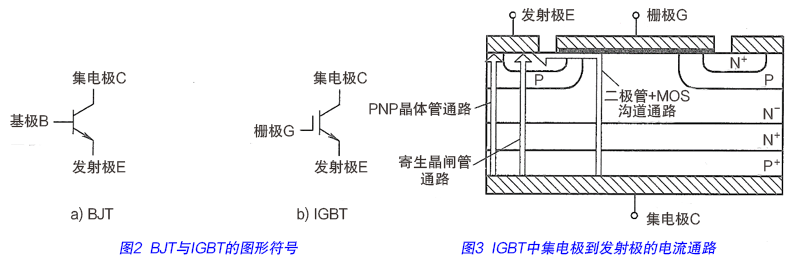

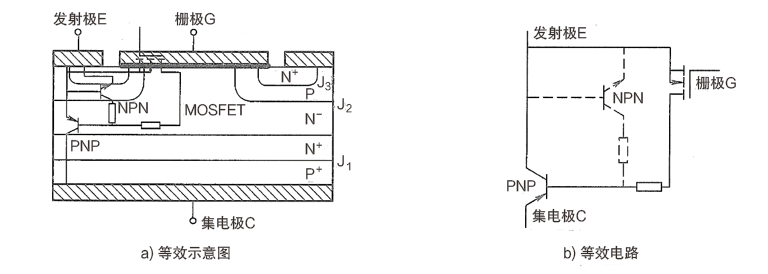

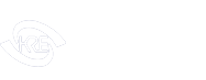

IGBT在20世纪80年代初投放市场,当时存在器件温度特性差而使并联运行特性差、体内载流子积累较多而使关断特性差、体内寄生晶闸管的擎住效应使器件运行区域受限制等,随着这些问题逐渐被解决,IGBT才开始得到广泛的应用,其作为混合型器件的优点体现得越来越明显。 IGBT可以认为是从VDMOSFET演化而来的,对比VDMOSFET和最初的IGBT概念提出时的结构,如图1所示。不难看出,这两种器件的上半部分基本上是完全相同的,只是在下半部分有明显差别:IGBT比VDMOSFET多了一个P+层,从而多了一个大面积的PN结。其基本出发点是,提出了在VDMOSFET结构中引入一个漏极侧PN结,以提供正向注入少数载流子来实现电导调制而降低通态压降的基本方案。 图1 VDMOSFET与IGBT结构对比 3)从集电极出发,经过P+层、N+N-层和MOS栅结构中的P层和N层到达发射极的晶闸管通路,即寄生晶闸管通路。 显然,这三个通路可以看成为并联关系,如图4a所示经过整合,IGBT的等效器件电路构成如图4b所示。其中,寄生的晶闸管看成为MOS栅结构中的寄生NPN晶体管与第一种通路的PNP晶体管两个联合构成。在实际应用中,要防止寄生晶闸管的发生晶闸效应造成器件失控和损坏,即要抑制NPN晶体管的作用,图中使用虚线表示所不期望的NPN晶体管。不考虑虚线部分,此时可以将IGBT看成由N沟道MOSFET与PNP晶体管构成的达林顿结构,即MOSFET的漏极与PNP晶体管的基极相连。 图4 IGBT等效电路 此时再将图2中的端子命名和图4中的等效电路进行对比,就更发现了IGBT端子的命名的有趣之处。在等效电路中,作为IGBT主要功能核心的等效晶体管是PNP型的,PNP晶体管的发射极连接到IGBT外面时叫做IGBT的集电极,PNP晶体管的集电极连接到IGBT外面时叫做IGBT的发射极;从图2中的图形符号对比看,将此IGBT等效为NPN晶体管(IGBT被设计用来代替NPN功率晶体管),但实际上,IGBT内的主要等效晶体管是PNP型的,所示IGBT的科学而正确的端子命名曾经使很多人困惑。 文章来源:艾邦半导体